Mentre su Milano Expo 2015 (nutrire il pianeta) si è pensato di farsi sponsorizzare da grandi multinazionali come Coca-Cola e Mc Donald’s, in un lontano paesetto del Cilento, una semplice preside d’istituto elementare ha avuto l’idea, ben più sensata, di promuovere la cultura del cibo quale prodotto strettamente legata all’agricoltura locale ed alla terra. Due proposte molto lontane tra loro, ma quale delle due può davvero nutrire il pianeta? Questa è la storia di colei che è nata nella tristemente nota Terra dei fuochi, dove “ci ribelliamo da molti anni, invisibili agli occhi dei grandi media”, da una famiglia di contadini che ha resistito alle lusinghe della speculazione edilizia e alle minacce della camorra.

La scuola della terra

Colpo di scena: la zootecnia italiana non è causa di inquinamento da nitrati.

Gli antichi romani veneravano, tra gli altri, un Dio della fertilità agricola: Stercuzio o Dio dello sterco. Pur affidandosi alle preghiere verso una divinità avevano già capito che la fertilità dei terreni dipendeva dalla concimazione organica. Avevano infatti constatato che il letame, soprattutto ovino ma anche bovino e equino, utilizzato per concimare i campi e gli orti, aumentava la produzione e rendeva gli ortaggi e la frutta più saporiti.

Lo studio completato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e presentato lo scorso 28 maggio al Ministero delle politiche agricole, scagiona definitivamente l’allevamento quale principale fonte e causa dell’inquinamento da nitrati nelle falde acquifere. Il risultato è epocale e dà ragione al buon senso, perché per decenni si è indicato come principale causa dell’inquinamento da nitrati proprio i reflui zootecnici sparsi nelle campagne come fertilizzante organico. Lo studio mette in luce invece la prevalenza della fonte di inquinamento da fertilizzanti chimici, rispetto a quella zootecnica e la prevalenza delle sorgenti di inquinamento multiple: cioè quelle che comprendono il settore civile e industriale. In sostanza l’ISPRA assolve la zootecnia, attestando che la contaminazione delle acque è da attribuirsi solo per il 10% ai nitrati di origine zootecnica. Pertanto risulta che l’apporto della zootecnica è sicuramente più limitato rispetto a quanto finora considerato e non è mai significativamente prevalente rispetto alle altre fonti interessate. Fin qui la notizia in sé, ma alcuni retroscena sono interessanti da approfondire. Si perché dietro la questione nitrati ci sono degli evidenti interessi di natura economica.

Energia, ecologia, sostenibilità

Il male oscuro che colpisce gli allevamenti da latte diffusi in particolare nella Pianura Padana si chiama “latte sotto costo”. Da anni, direi da almeno un decennio, il latte che produce un allevamento è venduto all’industria casearia ad un prezzo inferiore a quello di produzione (0,40 euro/litro con un costo di 0,50). Stiamo parlando di un fenomeno che riguarda decine di migliaia di aziende e che muove almeno il 70% del latte italiano e quindi delle conseguenti trasformazioni lattiero casearie del calibro di: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone, Gorgonzola, ecc. In considerazione poi che il prezzo del latte è in questo momento perfino in calo ed equivarrebbe, calcolandolo con le vecchie lire, al prezzo dei primi anni novanta, è del tutto evidente che siamo di fronte ad una situazione sempre meno economicamente sostenibile. A ciò si aggiunga che le famose quote latte istituite dalla UE nel lontano 1987 e che ponevano un tetto produttivo, cesseranno al 31/03/15. Quindi tutti a produrre ancora più latte? Non pare proprio. La terra disponibile per le coltivazioni è sempre di meno e così anche quella utilizzabile a norma di Direttiva Nitrati per gli spandimenti dei reflui. A fronte di un prezzo del latte così basso, conti alla mano, al produttore non conviene più aumentare la produzione, pena la moltiplicazione delle perdite. Si perché in questo campo di attività economica, l’effetto positivo della così detta economia di scala non funziona tanto bene. Ma allora cosa può fare il “povero” allevatore per sopravvivere come azienda?

La risposta in sé è piuttosto semplice: cambiare approccio.

Il formaggio del Mauro: Nostrano Valtrompia DOP

La bresciana Val Trompia, più nota sin dall’antichità per la produzione di armi, l’estrazione del ferro e per l’industria, negli ultimi anni ha saputo realizzare un vero gioiello caseario: il Nostrano Valtrompia DOP. Interprete straordinario di questo formaggio è Mauro Beltrami di Marmentino. Il suo allevamento bovino è rigorosamente di razza Bruna Alpina e lo si trova alla Cascina Fulù, tra i verdeggianti pascoli posti nel fondo della valle delle Fucine, mentre lo spaccio è a Marmentino presso l’abitazione in Largo Parrocchia. Mauro, con l’aiuto della moglie, del padre Pietro e dell’amico Ettore, alleva da quattro generazioni bestiame di razza bruna, alimentato prevalentemente con il foraggio prodotto in azienda e trasforma il latte prodotto in Nostrano Valtrompia, ma anche in formaggelle classiche o aromatizzate con erbe locali o peperoncino, nonchè fresche robiole. In azienda si svolge tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione dei prati con relativa affienagione con essiccatoio, al taglio della legna del bosco, alla cura del bestiame (20 capi), alla sua mungitura (meccanica), alla lavorazione del latte, alla stagionatura dei formaggi (oltre un anno per il Nostrano) e alla vendita diretta dei prodotti presso lo spaccio aziendale e in vari mercati contadini della Provincia.

Il Grana Padano DOP di Calvisano

É tra i promotori dell’iniziativa Mercati del Contadino Giuseppe De Stanchina, titolare dell’Azienda Agricola Balestre, con sede a Calvisano nella cascina da cui ha tratto il nome e che da più di un secolo è proprietà della famiglia che praticamente da sempre ha nell’agricoltura e nell’allevamento la sua attività principale. Sono invece vent’anni che Giuseppe, sostenuto da Milena moglie e presenza attiva nella vendita dei prodotti aziendali, ha deciso di seguire gl’insegnamenti del nonno impegnandosi a tempo pieno nella conduzione dell’impresa e dando nuova vita alle caldaie in rame datate ’49 e ancora capaci di dare il loro fondamentale contributo nella produzione di un Grana Padano DOP che lo ha fatto conoscere agli estimatori di tutta la provincia.

Luci e ombre sul ritorno all’agricoltura

Negli anni ’50 eravamo una terra di agricoltori che iniziava a diventare operaia. Poi, nel giro di un paio di decenni è diventata anche d’impiegati. Ai figli degli impiegati era stato previsto e promesso un lavoro creativo, gratificante e non noioso. Tuttavia, complice la crisi economica e l’avvento dell’euro, si sono ritrovati, molto più prosaicamente, senza un lavoro; e siamo ad oggi. Così, come negli anni cinquanta, alcuni emigrano all’estero in cerca di fortuna, altri, aspettano tempi migliori, si sono adattati ai lavori più umili, alcuni però stanno riscoprendo i campi e la terra come professione. Nel 2013, le iscrizioni ai dipartimenti di agraria in tutta Italia sono aumentate del 40%. Nel medesimo anno, il valore aggiunto dell’agricoltura italiana è cresciuto del 4,7%, mentre il Pil italiano cadeva di quasi due punti percentuali. Questo grazie anche all’export agricolo italiano, che è cresciuto del 5%, trascinando anche un certo aumento dell’occupazione.

Agroalimentare italiano? Non pervenuto

L’industria agroalimentare è considerata da tutti il vero “gioiellino” dell’industria italiana. E’ fortemente esposta ai consumi nostrani, ma anche sempre più votata all’export (Russia permettendo…). Le 55 mila imprese attive nel settore sono in gran parte di piccole dimensioni e, se va sempre peggio la domanda interna, hanno cercato di compensare con un aumentato delle esportazioni. Secondo comparto manifatturiero del Paese, con 127 miliardi di fatturato e circa 390 mila addetti (10% della manifattura), l’industria alimentare costituisce, assieme alla moda, l’emblema dell’italian way of living. Secondo l’indice delle eccellenze competitive dell’Italia stilato dalla Fondazione Edison, il nostro Paese detiene la prima posizione nell’export mondiale di pasta (1,8 miliardi di dollari), la seconda nell’export di vini (3,9 miliardi di dollari), la terza nell’export di cioccolata e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao (890 milioni di dollari). Tutto bello quindi, forse non proprio!

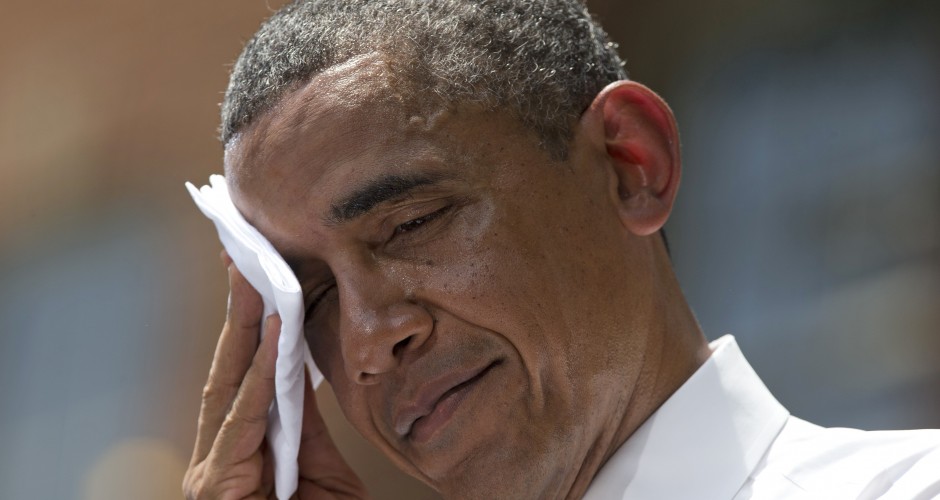

L’umanità morirà di caldo e di fame. Oppure no

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha rilasciato una decina di giorni fa un report secondo il quale il 2014 sarebbe stato l’anno più caldo di sempre, ovvero, in maniera più appropriata, quello in cui la temperatura media del pianeta è stata più alta da quando si fanno misure oggettive e da quando si suppone di disporre di serie storiche sufficientemente affidabili. Si tratta di un concetto di ‘sempre’ come comprenderete piuttosto relativo, così come molto relativa è la robustezza scientifica di una classifica che vede gli anni separati da centesimi o millesimi di grado quando l’errore della misura è un ordine di grandezza superiore. Per cui, pur essendo palese il fatto che di crescita delle temperature statisticamente misurabile non si possa parlare più da oltre tre lustri, quello che stiamo vivendo è un periodo che le osservazioni della temperatura superficiale identificano come più caldo rispetto a metà ottocento. Un Global Warming che dovrebbe proseguire, almeno secondo i modelli climatici, sebbene si tratti degli stessi modelli che non hanno previsto che l’aumento delle temperature avrebbe subito una battuta d’arresto su cui si è inoltre attivato un acceso dibattito scientifico. A causa di questo caldo sempre crescente, fanno sapere dei ricercatori che hanno recentemente pubblicato un lavoro su Nature Climate Change, dovrebbe arrivare anche un serio impatto sulla produzione globale di cereali, su cui pende la stima di un calo del 6% per ogni grado centigrado di temperatura che il pianeta dovrebbe subire.

La grande bufala del riscaldamento globale di origine antropica

Entro pochi giorni termina l’anno 2014 e già i giornali parlano di anno record in quanto a caldo. L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), foro scientifico formato dalle Nazioni Unite e l’Organizzazione meteorologica mondiale, che avrebbe lo scopo di studiare il riscaldamento globale, non si stanca di sbandierare la nostra prossima fine ventura. Visioni apocalittiche del tipo: il mondo sommerso dalle acque di scioglimento dei ghiacci, carestie, alluvioni, insomma un clima impazzito. Certo che, come al solito, i media italiani, che non brillano certo di capacità critica, riportano supinamente tutte queste visioni ed oramai, pare che tutti siano completamente d’accordo. Gli scienziati pare che siano tutti certi nel ritenere probabile al 95% che il riscaldamento globale sia causato dall’uomo. Quindi fine della discussione! O forse no.

Er pasticciaccio brutto de…le quote latte

Il regime delle quote latte è uno strumento di politica agraria comunitaria che impone agli allevatori europei un prelievo finanziario per ogni chilogrammo di latte prodotto oltre un limite stabilito (quota latte). Curiosamente sono gli acquirenti di latte (latterie, caseifici, ecc.) a fungere da sostituti d’imposta. La quota è dunque “una sorta di autorizzazione amministrativa a commercializzare il latte senza pagare penale”. Scopo delle quote latte era evitare che la produzione di latte europea, diventando eccessiva, portasse a cali nel prezzo di vendita alla stalla, con quindi perdita di profitto per gli allevatori. Il quantitativo di riferimento di produzione di latte fu fissato con il reg. Cee 856 del 1984. Per l’Italia si presero a riferimento i presunti quantitativi di latte consegnati dai produttori alle imprese di trasformazione riferiti al 1983: le rilevazioni indicarono che il totale venduto dai produttori ammontava a 8.823 milioni di tonnellate. Tuttavia il nostro Paese era tra i pochi, oltre a Spagna e Grecia, a non registrare in quel periodo alcun eccesso produttivo, anzi importava la metà del latte consumato.